見つめる先には川がある。 昭和から令和へ。 変わりゆく時代と、変わりながら残る「川ガキ」の文化とは。

7月になると郡上八幡の子どもたちはそわそわする。

暑い暑い夏が来て、川に入って遊べる日を今か今かと心待ちにするからだ。

郡上の子ども達にとって川はこの上ない遊び場である。

川で遊ぶ子ども達を「川ガキ」や「河童」と呼び、その姿は郡上の夏の風物詩だ。

しかし、生まれたときからの川ガキなどいない。

幼い時から川に親しみ、経験や試練を重ねて「安全に遊ぶ」という高いスキルを身につける。

その時ようやく川ガキになるのだ。

そして、それは一生ものの“称号”になる。

郡上八幡には一年を通して奇妙な光景がある。

老若男女問わず、道行く人が足を止め川を見ているのだ。

吉田川沿いの桜の木の下にある錆び付いたベンチは、当然のように川の方向を向いている。

通勤、通学で毎日通る道すがら、それぞれが川を眺める”特等席”を持っている。

「物もなかった時代、毎日水浴びしとった」

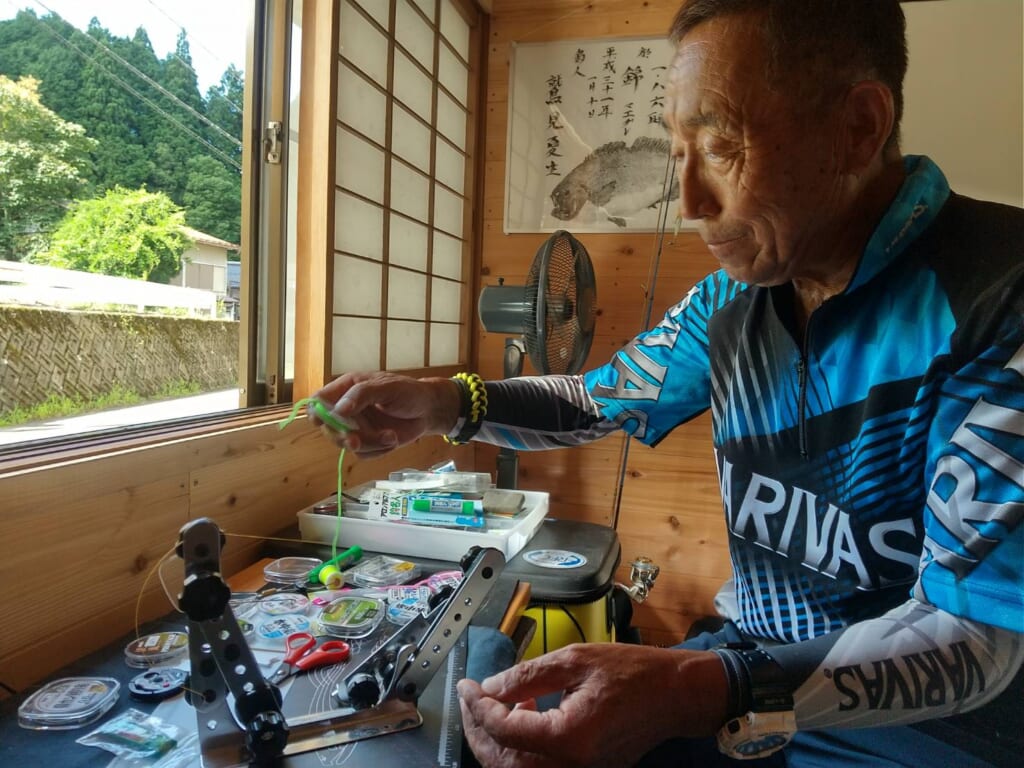

吉田川の煌めきに目を細めるのは、鷲見夏夫さん74歳。

終戦から3年後の1948年。

八幡町市島で生まれ、口明方小学校に通っていた鷲見少年は65年前の川ガキだ。

当時は学校区指定の水泳場があり、竹の棒に白旗ならば「泳いで良し」、赤旗ならば「水が高いから不可」というルールがあった。

木造の吊り橋だった中央橋(八幡町初納)の下で朝から泳ぎ、唇が紫色になったら岩にへばりついて日光浴をして体を温めた。

「川の真ん中に中岩が3つあって、泳いで行けたもんだけがそれを独占できたんや」

腹が減れば、対岸の土手に生えていた”ボタンキョ”と呼びあう太い木に手を伸ばし、実を獲りかじった。

「酸っぱかったなぁ。プラムに似た味やった」

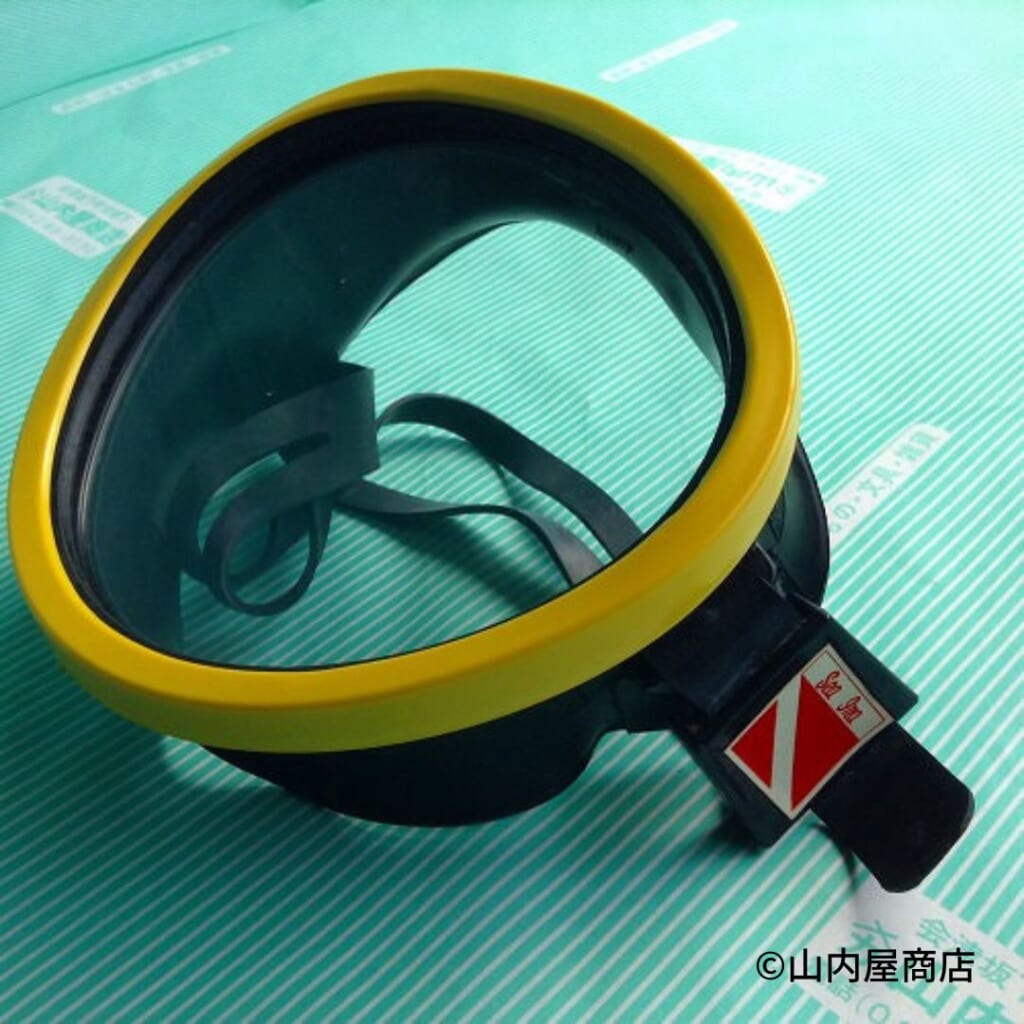

口明方小の前にあった駄菓子屋には水中メガネから簡易な釣り糸まで、だいたいの川遊び道具が売っていた。

「ガラス板がはめ込んである水中メガネやもんで、川の中をのぞくと途端に曇るんや」

そういう時は、即席のくもり止めを作った。

川縁にある柳や蓬の葉、ゴゾバと呼んでいた蕎麦葛の葉をむしり、石でつぶして手で揉む。これに唾を付けてメガネの内側と外側を磨くと不思議と曇らなくなった。

泳ぐだけではない。

手には「ヤス」(銛のこと)を持ち、岩にくっつくアマゴを獲った。柳の枝で丸瘤を作り、エラに入れてぶら下げ、自慢大会をする日々。

根っからの川ガキは夜も川の恵みを楽しんだ。

懐中電灯を持って出かけ、田んぼ脇の用水路で川から登ってきたウナギを獲った。

しかし、高度経済成長、住宅地や道路の整備など時代が進むにつれ天然ウナギは激減。農薬の散布によってウナギの餌となるドジョウが姿を消し、用水路もコンクリートで覆われるなど生息環境が大きく変化したため、今では登り落ち漁の網にまれに掛かるだけになった。

「すっかり景色は変わって、川の様相も昔のままではなくなったわな」

女の子も含めて10人くらいの子どもだけで、怖いもの知らずな遊びもたくさんしたそうだが、大ケガや大事故の記憶はないという。

「今みたいに『あれもダメ、これもダメ』ということはなかった。子どもなりに川の濁り、匂い、水位を観察して、川の怖さを経験しながら遊んどったと思う」

鷲見さんの自宅は吉田川の真横、まるで夫婦のように川に寄り添って建っている。

「大水が来ると、石がかちだいた(増水した川で、大きな石が川底を転がり流れて音を立てる様子)なぁ~、と嫁さんと話す。普通やったら怖くて住めんわな」と笑い、「それでも」と続ける。

「ずっと川におったから、これからも川のそばにいたい」

今日も窓から吉田川を眺め、釣り人や川の様子を見る享しみに明け暮れている。

「部活終わりからの川が最高に気持ちいい」

はにかんだ笑顔で話すのは、郡上高校2年生の小鎗蓮生(こやりれん)くん。

小学校に入学して以降、夏になると学校橋下で遊んできた常連だ。

日焼けした素肌が長年の川ガキ歴を物語っている。

八幡小学校のそばに架かる「学校橋」の下、橋桁から吉田川に降りる石段の途中の空間は、川ガキたちの”たまり場”の一つだ。

橋梁が日を遮り、ひんやりとした川風が通る。

ヒグラシの鳴き声が八幡の町を包む夕方5時。

短パン姿の少年らが石に腰掛け、スマートフォンの画面に目線を落としている。

「もう体が限界になったんで」と川を眺望しながら、通信対戦型のサッカーゲームに夢中だ。

この日のメンバーはサッカー部の仲間を含む、いわゆる“イツメン”。

約束しなくても「ここ来たらだいたい誰かおった」が、最近は連絡を取り合ってここに集まるようになったと言う。

聞くと、小鎗くんらはこの日、午後1時から川に入っていたらしい。

小鎗くん曰く、一番楽しい川での遊びは「おにごっこ」だという。

タッチできそう!と思っても、川の流れが作用して、思い通りにいかない。流れの中、泳ぎながら追いかけたり、逃げたりするのが「めっちゃ疲れるけどスリルがあっていい」らしい。

「死なないことを守れば、川は最強の遊び場やと思う」

取材中もスマホの画面を気にしながら話していた小鎗くん。やはり川もゲームには勝てないか…と思いきや、「でも、」とふいに顔を上げ、「自分のNo.1癒しタイムっていうのがあって…」とうれしそうに教えてくれた。

「口がガクブルして寒くなったら、岩によじ登って日に当たる時。まじ癒しっす」

65年前の川ガキ、鷲見さんと同じだ。

昭和の川ガキも令和の川ガキも、火照った体を冷たい川で冷やしたり、冷えた体を熱をためた岩で温めたりして、ひたすら川で友との時間を過ごしていた。

「夏休みは、川入って岩で体温チャージしてのエンドレス」と表現する令和の川ガキが、「昼飯も食べずに、川に夢中やった」と語る昭和の川ガキに重なって見えた。

娯楽があふれ、何でも手に入る時代になった。

十分すぎるくらい満たされた環境で生きている令和の川ガキ達。

「川がなかったら、何してたんやろな?」と仲間たちと首を傾げる。

しばしの沈黙の後に出てきた言葉は、

「川がなかったら何もなかった。ずっと川やったし、やっぱ川なんかな」

みんなの口元が弛んだ。

数多ある河川の中で、泳ぐことができる川は数少なくなった。

便利になっていく生活の一方で、自然に身を任せる体験や身体的感覚を通しての学び、喜びは、お金をかけないと得られないものになりつつある。

光の加減で変化する水の色、川底の石の形や大きさが分かるほど透明度の高い川。

非日常と感じる人も多いだろうが、ここ郡上八幡ではごく日常の光景だ。

時代が変わり、川での遊び方は変わっても、変わらないのはただ一つ。

「川で死なないこと」

遊びの中で上級生から下級生へ引き継がれるこの教えは、祖父母、父母の代から継承されてきた川遊びの文化だ。

今も昔も変わらず暮らしのすぐそばに吉田川があるように、川で遊び、学び、ともに生きる郡上の「川ガキ」はこれからも存在し続けるだろう。

今日も吉田川から川ガキたちの声がする。